EGING LABO

「イカの王様」と呼ばれるアオリイカ。

優雅で美しい姿、そして奥深い生態に惹かれ、いつしか釣りを通して彼らの行動や暮らしを想像するようになっていました。

イカ釣り「エギング(Eging)」は、私たち人間が生きたアオリイカに近づくための手段。

そのあいだをつなぐ存在が、「エギ(餌木)」なのです。

アオリイカの生きる世界を探り、より深く理解するために、私たちはエギの本質を追い求め、そしてアオリイカとの出会いを求めてフィールドへ向かいます。

「EGI-OH」だからこそのアプローチで、イカの王様・アオリイカの魅力を探求しています。

優雅で美しい姿、そして奥深い生態に惹かれ、いつしか釣りを通して彼らの行動や暮らしを想像するようになっていました。

イカ釣り「エギング(Eging)」は、私たち人間が生きたアオリイカに近づくための手段。

そのあいだをつなぐ存在が、「エギ(餌木)」なのです。

アオリイカの生きる世界を探り、より深く理解するために、私たちはエギの本質を追い求め、そしてアオリイカとの出会いを求めてフィールドへ向かいます。

「EGI-OH」だからこそのアプローチで、イカの王様・アオリイカの魅力を探求しています。

目次

1.アオリイカのこと、もっと知りたくて

01

「生物」としての

アオリイカ

アオリイカ

「どんな世界を見ているの?」「どんな音を感じているの?」

そんな感覚生理のふしぎから、一生の過ごし方、仲間との関係性、ふだん食べているものまで──。

アオリイカを“生き物”として深く知るために、水槽での飼育観察、フィールド調査、外部研究機関との連携を通して探求を続けています。

そんな感覚生理のふしぎから、一生の過ごし方、仲間との関係性、ふだん食べているものまで──。

アオリイカを“生き物”として深く知るために、水槽での飼育観察、フィールド調査、外部研究機関との連携を通して探求を続けています。

02

アオリイカが

暮らす「海」

暮らす「海」

海の中は膨大な海水に囲まれ、光や色彩は限られています。

その状況は時間や季節によっても大きく変化します。

そう──アオリイカを知るには、彼らが暮らす生息環境、「海」のことも知らなければなりません。

できるかぎりの手段で海の中を覗きながら、「この環境は、アオリイカにとってどう感じられているのだろう?」と想像をめぐらせ、彼らの生態行動を探り続けています。

その状況は時間や季節によっても大きく変化します。

そう──アオリイカを知るには、彼らが暮らす生息環境、「海」のことも知らなければなりません。

できるかぎりの手段で海の中を覗きながら、「この環境は、アオリイカにとってどう感じられているのだろう?」と想像をめぐらせ、彼らの生態行動を探り続けています。

03

「エギ」でつながる

アオリイカと私たち

アオリイカと私たち

日本で生まれ、300年以上の歴史を持つと言われる「餌木(エギ)」。

長い年月をかけて試行錯誤されてきたがゆえに、

「なぜエギでアオリイカが釣れるのか?」

──これは、いまだに誰も明確に答えられない、永遠のテーマです。

けれども、その問いを細かく分解していくと、その理由の一端が垣間見え、アオリイカの生態との接点も浮かびあがってきました。

そんな発見や気づきを、新しいエギのテクノロジーに変換し、フィールドでアオリイカと向き合う手段として活かす──

そんな視点で日々研究開発を続けています。

長い年月をかけて試行錯誤されてきたがゆえに、

「なぜエギでアオリイカが釣れるのか?」

──これは、いまだに誰も明確に答えられない、永遠のテーマです。

けれども、その問いを細かく分解していくと、その理由の一端が垣間見え、アオリイカの生態との接点も浮かびあがってきました。

そんな発見や気づきを、新しいエギのテクノロジーに変換し、フィールドでアオリイカと向き合う手段として活かす──

そんな視点で日々研究開発を続けています。

2.ヤマシタのテクノロジー

生態研究と釣り人の声をもとに、最新技術を搭載した“釣れる”エギをこれからもお届けします。

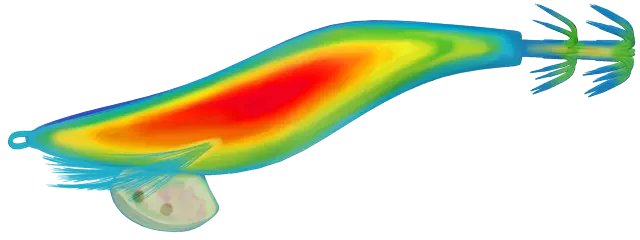

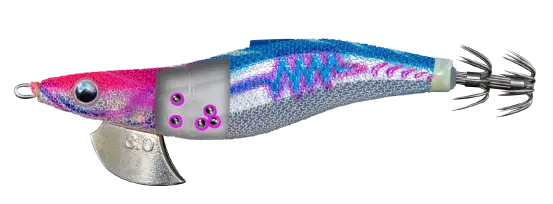

ストロボフィン

ストロボフィンアングラーのシャクリ動作をエギの「ヒラ打ちアクション」に変換し、

フラットサイドからの反射光を演出。

魚食性であるアオリイカの視覚にアピールし、捕食モードを誘発する。

フラットサイドからの反射光を演出。

魚食性であるアオリイカの視覚にアピールし、捕食モードを誘発する。

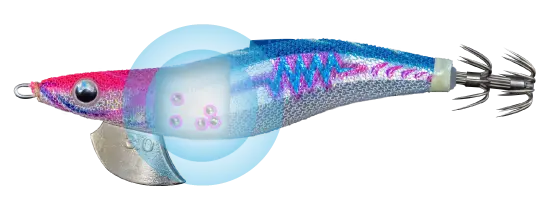

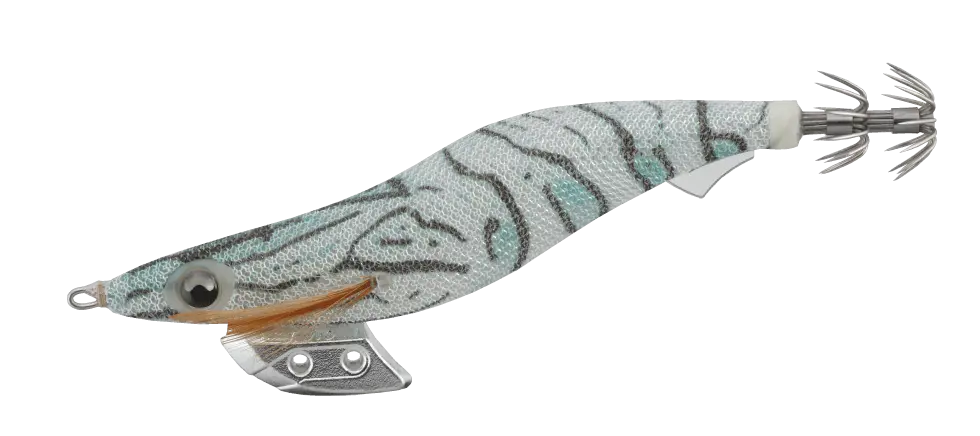

ネオンブライト

ネオンブライト潮色や空の色に発光色を合わせ、アオリイカに最も届きやすい波長でアピールする紫外線発光。

朝夕マヅメ・日中・濁り潮まで対応する、シチュエーション別戦略の切り札。

朝夕マヅメ・日中・濁り潮まで対応する、シチュエーション別戦略の切り札。

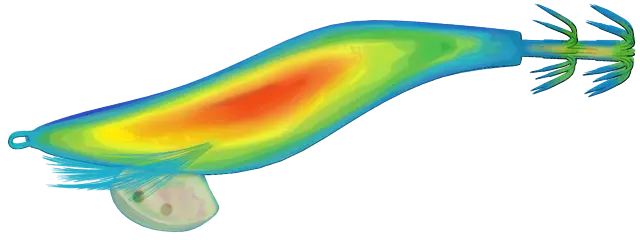

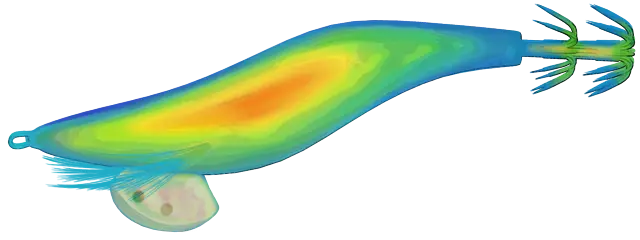

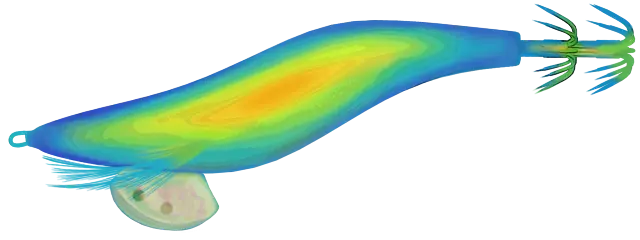

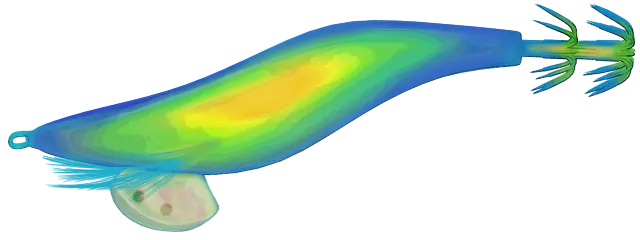

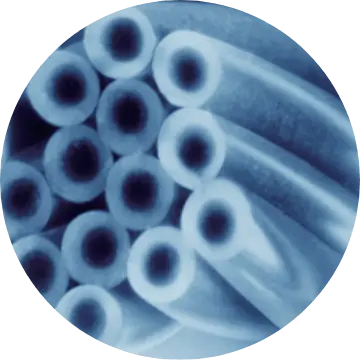

ウォームジャケット

ウォームジャケットベイトフィッシュの温度 を蓄熱素材で再現。

アオリイカの捕食本能を刺激する、エギを抱かせる最後の一手。

アオリイカの捕食本能を刺激する、エギを抱かせる最後の一手。

繊維一本一本に吸光熱変

繊維一本一本に吸光熱変換性を持つ

セラミックが

練り込まれている

ハイドロフィン

ハイドロフィンボディの揺れを抑え、風や波浪に負けない安定した沈下姿勢をキープ。

アオリイカの警戒心を突破する、信頼のテクノロジー。

アオリイカの警戒心を突破する、信頼のテクノロジー。

サーチラトル

サーチラトルアオリイカの聴覚を知り、最も届きやすいラトル音を設計。

多くの素材の組み合わせから導き出した音質は、プラスαのアピール力を発揮。

多くの素材の組み合わせから導き出した音質は、プラスαのアピール力を発揮。

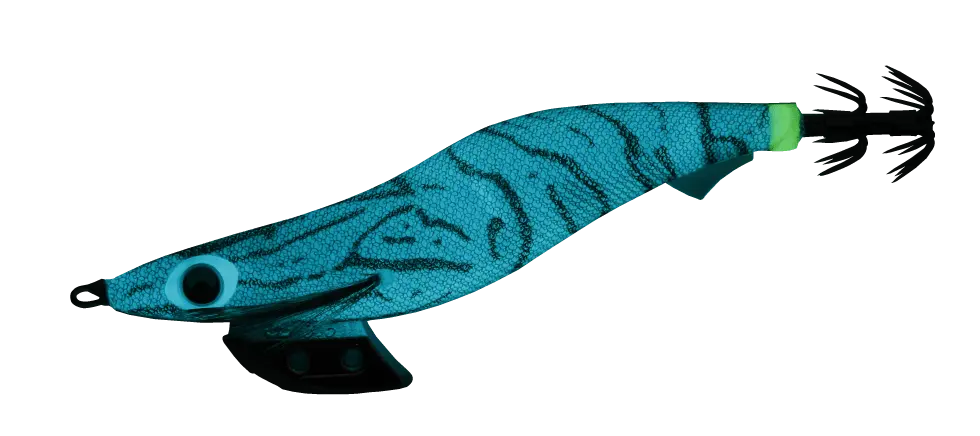

490グロー

490グローアオリイカの眼が最も感じやすい「490nm」の波長で発光する、ローライトシチュエーションの切り札。

青緑色の発光色は、澄んだ潮色のコンディションにもマッチ。

青緑色の発光色は、澄んだ潮色のコンディションにもマッチ。

3.エギングラボ動画

エギングラボはエギングマイスター川上英佑と、YAMASHITA研究開発部に所属する森有平の二人が、

生態研究の目線からエギングの疑問を紐解いていく番組。

生態研究の目線からエギングの疑問を紐解いていく番組。

過去の放送一覧

過去の放送一覧- VOL.1 大人気のケイムラカラーを徹底解剖!

- VOL.2 アオリイカ視覚とエギのカラーの関係性に迫る!!

- VOL.3 出番は夜だけじゃない!?夜光カラーの効果と使いどころを徹底解剖!

- VOL.4 アオリイカの"捕食行動"とエギングの"アタリパターン"との関係は!?

- VOL.5 アオリイカの"聴覚"と"ラトル音"の関係性とは!?

- VOL.6 アオリイカの寿命と驚きの再生能力とは!?

- VOL.7 YAMASHITAの新たなテクノロジー ネオンブライト"ネオブラ"とは!?

- VOL.8 アオリイカ産卵床設置支援PROJECT

- VOL.9 今さら聞けない!エギ王K徹底解剖!"安定"したフォール姿勢がアオリイカのやる気スイッチをいれる!?

- VOL.10 夜のエギングで人気のポイントである"常夜灯"の下はなぜアオリイカが釣れるのか?常夜灯の種類とその攻略方法まで徹底解説!

- 特別編:実演で証明される、ネオンブライト3色の光の秘密・エギ王Kの安定フォールとアオリイカの摂餌行動の関係性を徹底解剖!

- VOL.11エギ王マニア 全員集合!ヤマシタのエギの歴史EP1~餌木づくりはこうして始まった~

- VOL.12エギ王マニア 全員集合!ヤマシタのエギの歴史EP2~2000年代のエギ進化~

- VOL.13エギ王マニア 全員集合!ヤマシタのエギの歴史EP3~エギ王Kの登場~

- VOL.14 ライブ配信特別編!~秋エギングに有効なエギのアピール要素とは~

- VOL.15 春と秋で"活性"の質が違う!?アオリイカの一生と生態から読み解く"活性"の違いと"春エギングに活きる戦略"

- VOL.16 どうして"潮目"は釣れるのか?潮目にも種類がある!?釣果アップの鍵となる"潮目"のメカニズムを徹底解剖!

5.研究員の紹介・想い

森 有平

YAMASHITA研究開発部門に所属し、アオリイカの生態研究とエギの要素開発を担当。

学生時代より学んだ水産海洋学を基礎に、アオリイカの行動生態と海洋環境の理解を組み合わせた研究開発を推進。

また、アオリイカ産卵床設置支援「アオリコミュニティ」や学校向け環境学習にも携わる。

科学と現場をつなぐ活動を通じて、次世代への理解の橋渡しにも力を注いでいる。

所属学会:日本水産学会、水産海洋学会(株式会社ヤマリアとしての法人会員)

参加研究会・コミュニティ等:イカタコ研究会、日本いか連合

6.LABOで暮らした小さな研究パートナーたち

エギの沈下姿勢の重要性を確信した -エサの落下姿勢-

アオリイカの飼育観察を始めた頃、なかなかエサを食べてもらえずに苦労しました。

ある時、解凍したアジが偶然水平姿勢でゆっくりと落下し、それまでの苦労が嘘のようにすんなりと食べ始めたのです。

その様子が、エギがゆっくりと安定して落ちていく姿と重なり、改めてエギの沈下姿勢を重要視するきっかけになりました。

群れ行動の一端を見た -複数個体での飼育-

初めて3匹のアオリイカを一度に飼育した時、最初にエサにアプローチする子、その様子を見ていて後からゆっくり食べる子など、まるで性格が違うかのような行動が見られました。

自然下では群れで行動し、社会性を構築すると言われるアオリイカ。

賢く知的な一面を垣間見られた瞬間でした。

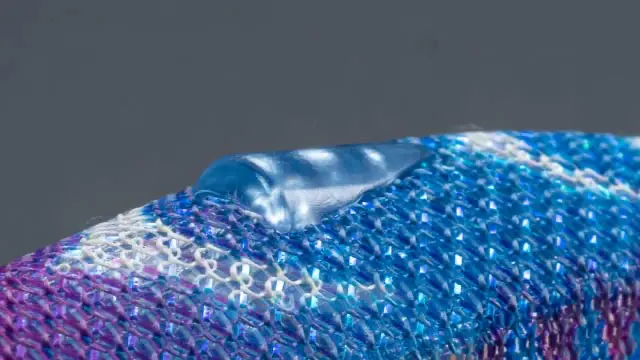

驚くべき腕と吸盤の力 -エサ捕食シーンの撮影-

アオリイカ釣りのエサでもお馴染み、マアジを捕らえる瞬間を撮影した時の事。

なかなか捕まえられませんが、3度目の正直で伸ばした触腕のうちの、なんと片腕だけで捕らえてしまいました。

吸盤の中には「角質環」と呼ばれるノコギリ状の環が隠れていて、「吸引力+滑り止め」の威力を目の当たりにしました。