YAMASHITA 山中陽介

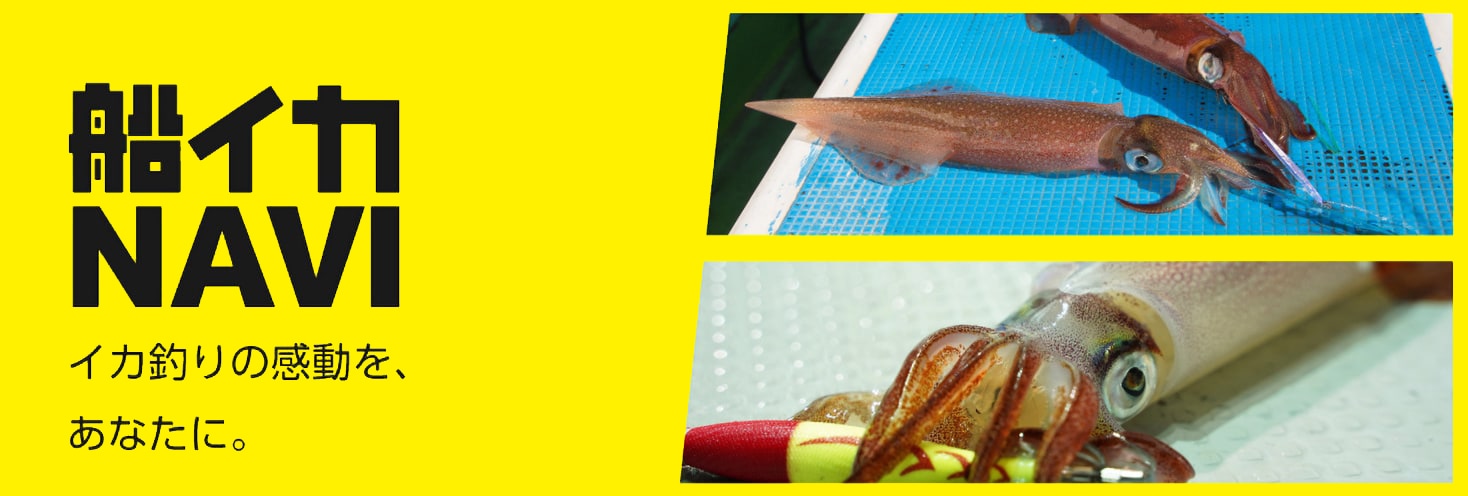

関東では秋から春にかけて各地でヤリイカが釣れ盛ります。ヤリイカは食べて美味しく、船からのイカ釣りでは比較的簡単に釣れる部類のイカです。

前回は準備から出船までの準備編をご紹介しましたが、今回はヤリイカ釣りの乗船してからイカ角の選び方まで解説していきます!

<目次>

1.投入の仕方 釣果を左右するキーポイント!船長の合図に遅れずに投入しよう!

投入器に仕掛を収めたら、いよいよ投入です。船はイカの群れを魚群探知機で探し、イカの群れを見つけたら投入の合図やアナウンスが入ります。この時にいかに遅れずに投入をすることが大切です。なぜなら、イカはいつまでも船の下にいるわけではなく常に動いているので、投入を遅れてしまうと、イカがいないところに仕掛が入ってしまうことがあるからです。そうなってしまうと当然ながらイカは乗りません。この投入で釣果が決まってしまうといっても過言ではありません。そのくらい大事な場面なので慎重かつ確実に、そしてスムーズに行いましょう。投入の仕方は錘を自分の真正面に投げます。そして投入器に収められたプラ角がスムーズに出ていけば投入成功です。仕掛けがスムーズに出ていったらリールのクラッチを切りそのまま糸を出して仕掛を海底に向けて仕掛けを落下させます。

この時に右や左にずれて投入してしまうと隣の釣人と交差してしまうこともあるので、確実に真正面に、そして両隣の釣人と交差しないように投入しましょう。

2.釣り方 着底直後は最大のチャンス!着ノリを見逃すな!

仕掛の投入が完了したら、仕掛を海底に着底させます。この時、少しでも早く仕掛を落下 させるために、なるべく竿先を海面に向けて、竿のガイドに糸が当たらないようにして仕掛を落下させていきます。ヤリイカは基本的には海底付近を回遊しているので、船長の指示がない限りは海底に仕掛を到達させるのが必須です。海底に仕掛が着底すれば素早く糸ふけを取ります。だいたいの場合、この糸ふけを取っている間にイカが乗っていることが多いので、糸ふけを取りつつ竿先を注視して一度大きく竿を立てて錘を底から離します。竿を立てたときに重さを感じたり、竿先がクイクイッと引っ張っているようなら、イカが乗っているのでゆっくりと巻き上げてきましょう。だいたい1秒1mくらいで巻き上げてきます。

もし最初の着底で乗っていなければ、竿を素早く立てて、素早く下ろすという誘いを何度か繰り返します。この時竿を立てる行為がアワセにもなりますので、竿を立てきった後は竿先に注目し特に変化がなければ素早く下ろすようにしていきます。

何度か誘ってもイカが乗ってこない場合は、一度イカの視界からプラ角を消すため、仕掛を20~30m巻き上げ、再び着底させます。そうすると、プラ角を見切っていたイカが乗ってくることがあります。この誘いを巻き落としといい、イカ釣りでは有効な誘いの一つなので、ぜひ試してみてください。また、仕掛の落下中、船長がアナウンスする水深よりも浅いところで落下が止まってしまったり、急に落下のスピードが遅くなったりした場合はイカやサバが掛かっていることがあります。クラッチを戻して糸ふけを取り、糸を張り、竿先の動きに注目しましょう。竿先が激しく細かく動くようならサバ、ゆったりとした引き方ならイカです。サバの場合は走り回って他の人とのオマツリも誘発することがあるため、電動リールは全速で巻き上げてオマツリを回避するようにしましょう。

3.追い乗り うまくいけば1回の投入でプラ角の数だけイカが釣れることも!

イカの活性が高い時は、1回の投入で複数のイカが乗ってくることがあり、上手くいけば、5本のプラ角に5杯のイカが乗ることもあります。これは追い乗りというテクニックの一つで、さほど難しいテクニックではありません。まずイカの活性が高い時は着底と同時にイカがノッてきます。こういった時は追い乗りをさせるチャンス。イカが乗ったらすぐに電動リールのスイッチを入れるのではなく、糸をなるべく緩ませないように立てた竿をゆっくりとリールを手で巻きながら目線やや下くらいまで竿先を持ってきて、さらに5~10m程度手で巻きます。イメージとしては2~3秒に1mくらいのスピードで巻くと良いでしょう。

この時は、電動リールでスローで一定に巻き取るよりも手で巻いたほうがプラ角の動きに緩急が出やすくイカへのアピールは大きいので、手で巻くことをお勧めします。 ゆっくりとリールを巻いているうちにどんどんと重くなってくれば追い乗り成功。10mほど手巻きで上げた後は電動リールで一定のスピードで巻き上げてきます。

追い乗りに失敗したとしても、追い乗りさせようともう一度落とし直すようなことはしないようにしましょう。もともと乗っていたイカがバレてしまうこともありますし、他のイカが警戒して周りが乗らなくなってしまうこともあります。追い乗りしなかった場合は、潔くあきらめて巻き上げるようにしましょう。

4.取り込み方 次の投入を考えて投入器に角を収めながら確実に取り込む!

水面下にイカが見えると、どうしても焦ってしまい仕掛を慌てて船の中に入れてしまうことがよくあります。その気持ちはわからなくはないのですが、イカの仕掛けは短くても4~5mはあります。これをむやみに船の中に入れてしまうと足元でぐちゃぐちゃに…となることはよくあることです。これを防止するためにも投入器があります。

それではイカが乗ってからの一連の動作を説明していきます。イカが乗ったらまずは毎秒1mくらいのスピードで巻き上げます。残り15mくらいになればロッドキーパーに竿をかけます。このとき竿は完全に置くのではなく片手で竿を支えてイカの引きや波の揺れに対応できるようにしておきます。水面下に仕掛の繋ぎ目(ヨリ取りリングやサルカン)が見えたら、巻き取りを止め、竿を立ててまずは仕掛けの繋ぎ目を掴み船の中に入れます。そこから仕掛を手繰っていきます。この時にイカ角を掴みながら投入器にプラ角を収めていきます。イカが付いていれば、イカを外してプラ角を投入器に収めていきます。仕掛を投入器に収めてたら、再度投入、という流れです。

もちろん潮具合やイカの群れの動きの速さによっては1度回収したら再投入ができない場合もありますが、このように取り込んでいけば仕掛けが船上で絡むことはほとんどありません。まずはイカが乗っていても乗っていなくても、仕掛を投入器に入れる一連の動作に慣れておく必要がありますので、初めはゆっくりでも確実に投入器に角を収めていくという動作を覚えていきましょう。そうすれば、仕掛けが絡むこともなく、確実な再投入ができます。

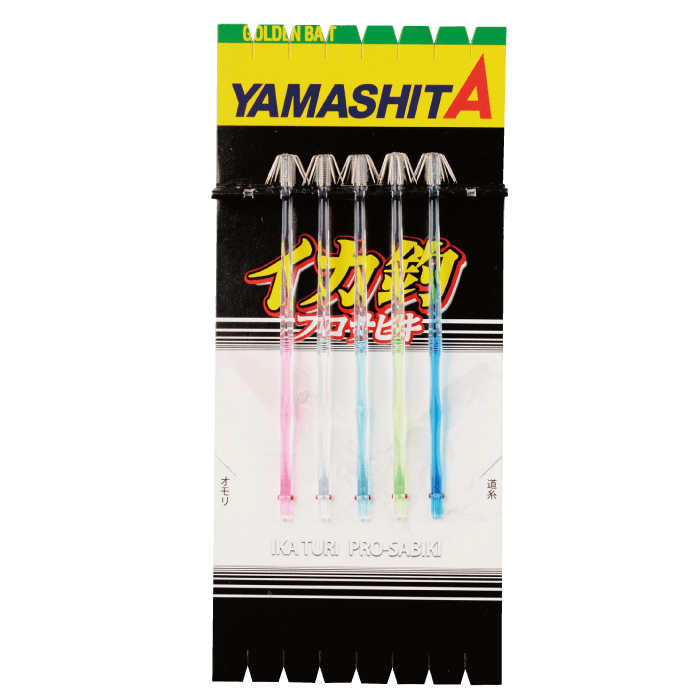

5.プラ角の種類について

お店に行けば、色々な形状のプラ角が並んでいます。一体どうやって使い分けをするのでしょうか?大きく分類するとプラ角には棒形状の物と、板のような平たい形状の物に分けられ、前者を棒角、後者を平角と呼んでいます。関東のヤリイカ釣りでは主に棒角が使用されています。理由としては平角に比べて棒角は抵抗が少なく仕掛投入落下時に抵抗が少ないため早く落ちやすい、比較的シーズン初期の小型から狙うため、シルエットの細身のものが好まれるなどの理由があります。棒角でも何種類かあるのは、地域や水深、水温、潮色 、釣れるイカのサイズなどの複合要素でよく釣れるプラ角の種類があるためです。最も分けやすいのは釣れているイカのサイズで分けることでしょう。シーズン初期であれば細身のプラ角、シーズン終期の大型のヤリイカであれば太めのプラ角に実績があります。

もしわからなければ、釣行予定の釣り船の船長に実績のプラ角を聞いてみるのも良いでしょう。

まとめ(解説動画あり)

さて、今回は船釣りの人気ターゲット、ヤリイカの釣り方についてご説明させていただきました。

ヤリイカはシーズンも長く、誰でも簡単にチャレンジできるターゲットです。

釣って楽しく食べて美味しいヤリイカ釣りにぜひともチャレンジしてみてください。詳細はこちらの動画でも解説しています。ぜひご覧ください。

YAMASHITA 山中陽介

関連アイテム

-

商品アイテム

イカ釣ヨリトリング

-

商品アイテム

イカ釣プロサビキ P5

-

商品アイテム

イカ釣プロサビキ KR