YAMASHITA 山中陽介

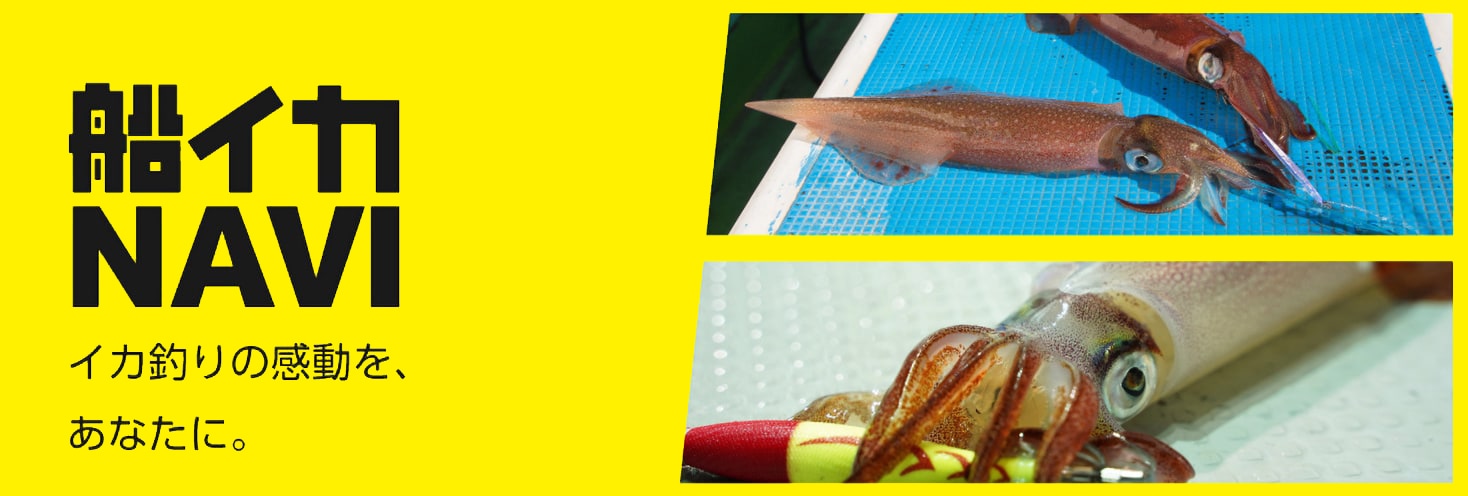

関東では秋から春にかけて各地でヤリイカが釣れ盛ります。ヤリイカは食べて美味しく、船からのイカ釣りでは比較的簡単に釣れる部類のイカです。今回はそんな関東で人気のヤリイカ釣りを始めてみようと考えている方に今回はヤリイカ釣りのタックルから投入器の使い方まで解説していきます!

<目次>

1.タックル 専用タックルでなくてもアジビシタックルなどでも対応可能!

まずロッドについて。できれば専用ロッドが望ましいですが、2m程度までの錘負荷100~150号程度のロッドであれば対応可能です。

一番身近なロッドとしてはアジビシ用のロッドが対応しやすいです。 誘いは手持ちで行うのであまり長い竿は操作性が悪く、また錘も120~150号という重いものを使用するので、疲れやすくなります。

リールは中型の電動リール、PEラインの3~4号が400m以上巻けるものが理想です。近年のヤリイカ釣りでは水深200m以深の深場も狙うことが多いので、トラブルでPEラインが途中で切れてしまった場合、釣りを継続することが難しくなります。1度切れてしまっても対応できるように400m以上は巻いておきましょう。PEラインは先述のようにPE3~4号を巻いておきましょう。

関東の場合、5号以上は潮受けしてオマツリの原因になりやすく、2号以下では、潮の影響を受けづらく仕掛の投入は早いのですが、オマツリの際に他の人のラインと擦れると切れやすいので、3号もしくは4号が理想的です。PEラインの先には、糸ヨレを軽減するため、小さめのヨリ取りリングなどをつけておくとトラブルが少なくなります。錘は関東近郊では120号か150号が基本です。

釣行前に釣船に問い合わせて確認しましょう。

2.仕掛 11㎝のブランコ仕掛が基本!直結仕掛はサバ対策で保険に持っていこう

ヤリイカで使用する基本的な仕掛は11㎝のプラ角を使用した胴突仕掛、通称ブランコ仕掛です。初めてチャレンジする方はプラ角の配色のバランスが良い市販のセットを使用するのが無難です。仕掛自体が長いので、初めての方は欲張らずに4~5本の少なめのプラ角の付いた仕掛からスタートし、仕掛けの扱いに慣れてきてから角の本数を増やすようにしていきましょう。

ただ、時期によってはヤリイカとサバが同じエサを追っていてヤリイカよりも上の層を泳いでいるサバが仕掛の落下中にプラ角に喰ってきてしまいブランコ仕掛では太刀打ち出来なくなることがあるので、こういったときは枝糸のない直結仕掛という仕掛を使用します。直結仕掛のメリットはサバの横盗りを防ぐ反面、仕掛を緩めてしまうと簡単にイカが外れてしまうので、やや高度な技術が求められます。

そのため、船長からの指示がない限りはなるべくブランコ仕掛で我慢して続けるほうが結果的には釣果につながることが多いです。今回はブランコ仕掛での一連の動作について解説していきます。

3.投入器 仕掛は交差しないように丁寧に収めよう!

ヤリイカ釣りではイカ角投入器という特殊な道具を使用します。(※以後、投入器という)これは長いイカの仕掛を絡めることなく、スムーズに仕掛を投入するために用います。昼間のイカ釣りでは群れを追いかけて群れの上で即座に仕掛を投入することが必須のため、このような道具が必要なのです。

まずは投入器の設置場所ですが、並び方としては竿、人、投入器という順でセッティングをします。このとき、右利きなら右側、左利きなら左側にセッティングするほうが、投入はしやすいのですが、釣人が多い時などには船長から指示されることもあったり、風が強い日は風下側(艫側)にセッティングしたほうが良い時もあったりするので、わからなければ船長に相談しましょう。投入器への仕掛の収め方は、竿側に仕掛の上側(道糸側)、竿から最も遠い筒に錘側を収めていきます。

この時に仕掛の上のプラ角から順番に入れていくようにしましょう。順番が前後してしまうと投入時にそこでオマツリしてしまう原因になります。投入をスムーズに行うためにも投入器には丁寧にそして確実に仕掛を収めていくようにしましょう。

4.まとめ 出船前の事前準備はしっかりと釣船に聞いておこう

今回は出船前までの準備についてご紹介しました。

船のヤリイカ釣りは関東がメインで行われていますが、関東の中でも地域性が強く、どこの釣り船かで使用するオモリの号数や仕掛けの種類が異なります。

まずは釣行予定の釣り船に予約の際に必要な仕掛けやオモリの号数は問い合わせるようにして準備を進めましょう。

詳細はこちらの動画でも解説しています。ぜひご覧ください。

YAMASHITA 山中陽介

関連アイテム

-

商品アイテム

イカ釣ヨリトリング

-

商品アイテム

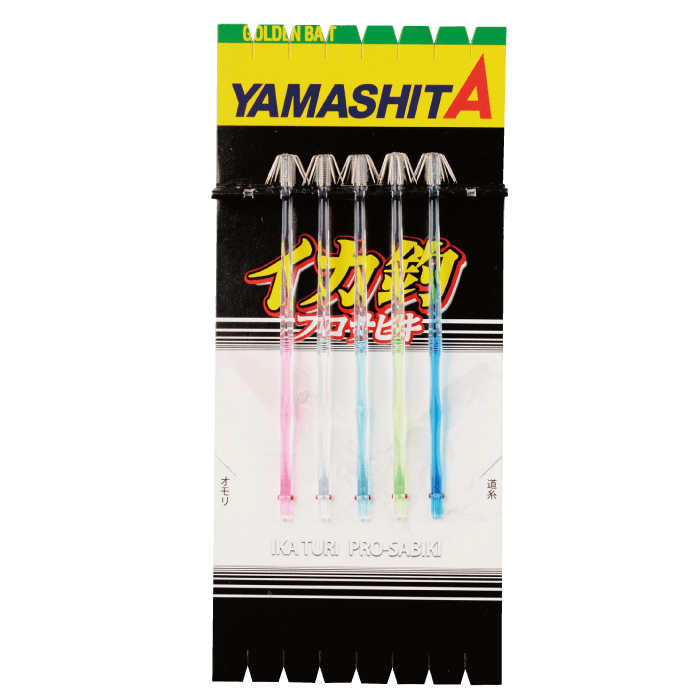

イカ釣プロサビキ P5

-

商品アイテム

イカ釣プロサビキ KR